- Базы данных

- /

- Книга ПАМЯТИ

- /

- Литература о Великой Отечественной...

- /

- Партизанская юность Володи Белькевича

Партизанская юность Володи Белькевича

Николай Ракитный

Партизанская юность Володи Белькевича

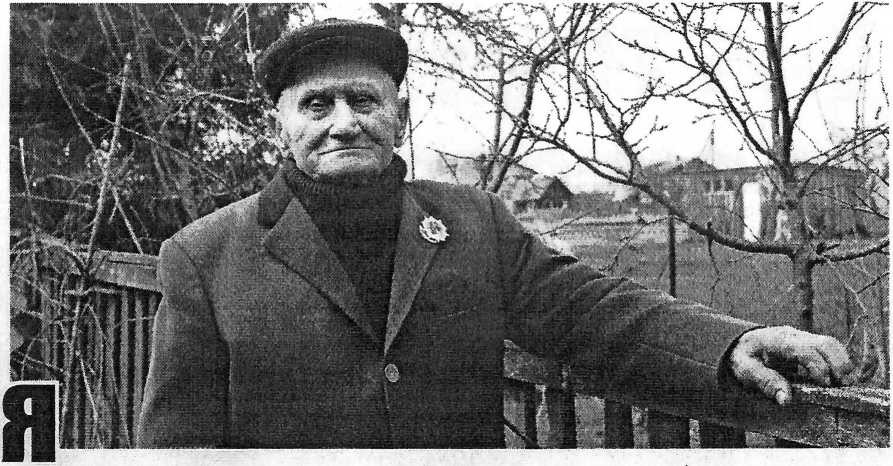

Через полгода Владимиру Белькевичу исполнится 89 лет, однако бывший юный партизан, заглянувший смерти в глаза, еще хорошо помнит военное лихолетье, зверства немецких оккупантов и их ретивых прислужников.

Агрогородок Столовичи, улица Барановичская, аккуратный домик за высоким забором. Иду по тенистой аллейке двора, ступаю на порог. Хозяин гостеприимно распахивает дверь, приглашает за стол, неторопливо ворошит в памяти эпизоды далекого детства.

Свой среди чужих

– В 41-м, когда началась война, семья моих родителей проживала в деревне Заполье, насчитывавшей полсотни дворов. А если точнее, жили мы на одном из шести деревенских хуторов, среди леса, – начинает рассказ Владимир Константинович. – Семья у нас большая была, но из всех детей выжили только я и мой младший брат. Отца, 1900 года рождения, на фронт не взяли – имел бронь. Из-за больных почек он сутками лежал пластом, всё хозяйство держалось на матери. По мелочам и мы с братом ей помогали. Мне, десятилетнему подростку, еще не по силам была тяжелая мужская работа.

В первый военный год, когда партизаны еще о себе всерьез не заявили, немцы в нашей деревне почти не появлялись, к местному населению относились лояльно. А вот людям еврейской национальности пришлось худо – их сотнями сгоняли в гетто (в Барановичах, в райцентре Городище, даже в Столовичах одну улицу оградили колючей проволокой), откуда впоследствии поэтапно увозили на уничтожение – в Колдычевский лагерь смерти, в лесной массив под Березовкой.

Страшное было время, непредсказуемое. Неразбериха царила полная: одни шли в партизаны, чтобы сражаться с врагом, другие отсиживались за печкой, третьи, особенно имевшие претензии к советской власти, добровольно надевали полицейские повязки, усердно служили новой власти. Особенно много последних находилось в Кодлычевском лагере. Немцы так жестоко не издевались над мирным населением, как эти отщепенцы и перевертыши. Один из таких палачей, уроженец деревни Поленичицы, прямо посреди улицы в Столовичах, помню, расстрелял на моих глазах пожилую еврейскую семейную пару.

Глядя на эти бесчинства, от бессилия сжимал кулаки: «Когда же я вам смогу отомстить?» Вскоре в лесах Городищенского района начали создаваться партизанские отряды. Один из них находился под Молчадью. Его комиссаром был наш сосед, служивший до войны в НКВД участковым. С ним я держал тесную связь и выполнял все его поручения. «О том, что помогаешь партизанам, никому ни слова, – наставлял он меня, – все вопросы решай только со мной и с командиром отряда. Иначе, если узнают эти бобики с белыми повязками, пропадешь, паренек, и родителей погубишь».

А помогал я партизанам не только сбором полезной информации, но и оружием, боеприпасами. Где находил? Где придется.

Операция «Динамит»

Однажды комиссар спросил: «Володя, нам позарез нужна взрывчатка. Знаешь, где можно раздобыть?» – «Знаю, – ответил я, – есть тут недалеко хорошее местечко, приезжайте».

– И где же, интересно, нашлось такое бойкое местечко? – расспрашиваю бывшего юного мстителя.

Под поповой горой – в километрах полутора от Столовичей, в крутом кювете дороги, ведущей в деревню Вольно. В довоенное время этот участок называли поповой горой потому, что вокруг простирались церковные земли. А в кювете, на месте разобранных дзотов Первой мировой войны, зияли глубокие рвы. В них и находилась «взрывчатка» – более 70 артиллерийских снарядов.

Когда части красноармейцев после первых боев с фашистами отступали и попали под воздушный обстрел, один их грузовиков, «полуторка», был серьезно поврежден. Красноармейцам в спешке ничего не оставалось, как выбросить свои боеприпасы в кювет. А позже немцы пришли, увидели эти снаряды и приказали местному населению засыпать их землей, поскольку калибр их для немецкой артиллерии не годился. Так, сами того не подозревая, и сделали оккупанты подарочек партизанам. А то местечко я сразу взял на прицел и даже веточкой пометил.

И вот поздним вечером приехали мы под попову гору – на двух телегах, лошадей и телеги партизаны в ближайшем лесочке спрятали, а сами с лопатами в кювет полезли. Роемся в темноте, как кроты, добываем взрывчатку. А наверху, в двух метрах у нас над головой, недалеко от дороги домик стоял небольшой и колодец при нем. Извлекли мы первый снаряд, второй, вдруг слышим: какой-то странный шум и грохот доносится со стороны Столовичей. Затаились, сидим как мыши, не дышим.

Подошла колонна немецкой техники: танки, автомобили с пушками на буксире. Увидели фашисты колодец – и бросились к нему за водой. Около двадцати минут слышался галдеж, гремело ведерко. А стоило лишь кому-то из гитлеровцев ступить на обочину дороги – и всем бы нам была крышка. Однако пронесло. Вскоре колонна проследовала дальше, а мы откопали все боеприпасы и погрузили в телеги. А затем под покровом темноты благополучно доставили их в лагерь.

«Ничейный» склад

Вот еще интересный эпизод. В Барановичах, где нынче зеленеет молодой парк, в годы войны стояла немецкая зенитная батарея. А неподалеку от того места проживал старый врач-немец, о котором в городе шла добрая молва: настоящий целитель, с того света людей вытаскивал. Поскольку отец мой тяжело болел, полтора года не вставал с постели, мы с матерью поехали к этому целителю. Мать пошла к доктору за советом, а я возле телеги остался. Смотрю: городские подростки в какой-то дощатый сарайчик полезли с оглядкой, извлекли ящик. Вскрыли его, а там – пистолеты. «Тебе не надо, пацан? – спрашивают меня. – Бери сколько хочешь!»

Дощатый сарай с навесным замком оказался временным немецким складом, часовых немцы возле него не выставили – вот мои ровесники и воспользовались оплошностью оккупантов. Так и я по счастливой случайности «вооружился» стрелковым оружием, спрятал его в телеге под соломой, а затем передал партизанам. Только теперь понимаю, как сильно тогда рисковал. А отец мой все-таки поправился и вскоре встал на ноги. Врач посоветовал матери заваривать тыкву с ржаной мукой – лучшее средство для лечения почек.

На расстреле

Много прошло лет, а до сих пор чувствую вину перед матерью: из-за меня, считаю, она пострадала, рано ушла из жизни. А получилось вот что.

Сын одного из наших сельчан служил в немецкой полиции, а отец его, проживая на хуторе, очень опасался, что когда-нибудь к нему обязательно нагрянут партизаны и потребуют объяснений. Потому зимой и отсиживался в городе, а домой возвращался лишь весной – обработать землю.

Пришла весна. Хозяин приезжает на хутор, идет в дом за ведерком, чтоб напоить коня, а в доме… отсыпаются партизаны. Даже не выставили охрану. Отец полицая мигом развернул коня и погнал подальше от дома. Ясно куда – в Колдычево, за подмогой, чтоб взять партизан «тепленькими». Свидетелем этой картины я стал случайно. Сразу понял, что к чему, когда доносчик пронесся вихрем мимо нашего хутора. Я – на коня, прискакал к партизанам: дескать, так и так, скоро здесь будут немцы, а они и ухом не ведут. Не поверили мне, да еще и обругали. Что ж, думаю, как хотите. Едва прискакал на свой хутор, распряг коня, а напротив нашего дома уже едут каратели. Было их человек двадцать: три-четыре в немецкой форме, остальные – «бобики». Двое из этих полицаев зашли к нам во двор, остальные спешились и двинулись дальше, к хутору.

Один из отставших полицаев полез с обыском на чердак, а второй, от которого разило перегаром самогонки, увидел меня возле стены сарая и навел автомат: «Ты партизанам помогаешь? Связной? Признавайся, щенок, или сейчас застрелю!» А мать возле колодца в это время стоит, дрожит как осиновый лист. Полицай лязгнул затвором: «Ну, всё, прощайся с жизнью!»

Ноги у меня сразу ватными стали, подкосились, скольжу по стенке к земле, и мелькает мысль: «вот и конец тебе, Вовка!» Но в этот самый момент на соседнем хуторе началась стрельба. Полицай обернулся и одновременно нажал на спусковой крючок автомата. Пули просвистели перед лицом, я даже почувствовал, как меня обдало воздушной волной. Но не растерялся, воспользовался заминкой и юркнул за угол сарая. Это меня и спасло.

Уже после войны, когда плотники переносили наш дом в другое место, в стене сарая они обнаружили и извлекли три пули. Я многие годы хранил их как память о том страшном дне.

– А с партизанами что было, которых взяли в кольцо на соседнем хуторе?

– Дорого они заплатили за беспечность, – итожит свой рассказ Владимир Белькевич. – Их выкурили из дома зажигательными пулями и всех расстреляли. А у мамы моей, пережившей в тот день большое нервное потрясение, помутился рассудок. После этого дед с бабкой в Вильнюс ездили за лекарством, привезли его, матери оно немного помогло, но через двадцать лет болезнь снова к ней вернулась…

После войны Владимир Белькевич окончил Ошмянский сельскохозяйственный техникум, много лет работал шофером в СМУ «Связькабельстрой», которое возводило в Барановичском районе высоковольтные линии. Затем в колхозе «Новый путь» крутил шоферскую баранку, сидел за рычагами трактора. Многие эпизоды мирной жизни стерлись в его памяти, но не военное лихолетье, «которое и хотел бы забыть, да не получается».

Ракитный, Н. Партизанская юность Володи Белькевича / Николай Ракитный // Наш край. — 2020. — 22 апреля (№ 32)